一目でわかる壺の時代:茶壺に秘められた時代の謎

紫砂壺(しさこ)を手に取り、その滑らかな表面をそっと撫でながら、「これは一体どの時代のものだろう?」と考えたことはありませんか?それが康熙年間(清朝・17世紀後半〜18世紀初頭)の名品なのか、あるいは現代の精巧な模倣品なのか——そんな疑問に悩まされる茶壺愛好家は少なくありません。

しかし今、その問いにシンプルかつ優美に答える方法が登場しました。それが「等辺三角形の法則」です。

近年、清代の康熙孟臣壺(こうきもうちんこ)のような人気壺の模倣技術は著しく向上しています。とくに初心者の茶壺ファンからは、「骨董の茶壺と現代の模倣品はどう見分ければいいの?」という声がよく聞かれます。

そのようなときに役立つのが、「等辺三角形の法則」です。これは簡単ながらも、効果的に年代を推定できる鑑定方法のひとつです。

茶壺の素性を見抜くために

茶壺コレクターにとって、茶壺の時代を見極めることは長年の課題でした。曖昧な断代法(年代推定法)に依存すると、「康熙か乾隆か」という判別の曖昧なグレーゾーンに陥りがちです。

しかし、骨董茶壺の見分け方に囚われすぎるよりも、茶壺の「神韻(しんいん)」に注目することで、その本質をより正確に捉えることができます。

それは、古い友人と再会したときに似ています。たとえ服装が変わっていても、その佇まいや動作からすぐに彼だとわかるように——茶壺もまた、外見が似ていても、その神韻は模倣できません。

紫砂壺の見分け方を学ぶことで、茶壺の時代的背景をより自信を持って見極めることが可能になります。

等辺三角形の法則とは?

それでは、「謎を解く鍵」となる等辺三角形の法則とは一体何でしょうか?

簡単に言うと、壺を倒立した等辺三角形の構造で「測定」するという方法です。このシンプルな手法によって、茶壺のバランスやプロポーションに潜む違和感を一目で見抜くことができます。

等辺三角形の法則の使い方

わずか3つのステップで実行可能です:

- 壺底の観察:壺底の中心を三角形の底辺の中心点と見なす

- 壺口の位置を確認:壺口を三角形の頂点と見なす

- 壺嘴(注ぎ口)と壺把(取っ手)を結ぶ想像上の線を引く

この三角形の形が自然な等辺三角形に近ければ、壺嘴と壺把の配置バランスが良好であることを意味し、それは製作精度の高い時代の産物である可能性が高いと考えられます。

このような壺の「均衡美」は、古代の名工たちが最も重視していたポイントであり、模倣品鑑定の鍵となる視点です。

実例で比較:清康熙孟臣壺 vs 現代模倣品

では、実際の壺で試してみましょう。あなたの手元に清代康熙期の孟臣壺と、それを模した現代の壺があるとします。両者は見た目も非常に似ており、たとえば水位が高い蓋の設計など、細部まで再現されています。

しかし、両者の間には約200年という時の隔たりがある——その違いはどこにあるのでしょうか?

清康熙孟臣壺の特徴とは?

答えは「神韻」にあります。本物の清康熙孟臣壺の特徴は、壺嘴がまるで「繊細な玉指」のように滑らかであり、生命感に溢れ、見る者に安らぎを与える点にあります。

一方で、模倣品はサイズや形状こそ似ていますが、よく見るとバランスに違和感が生じやすく、自然な気韻に欠けます。

この2つの壺を等辺三角形の構図で比較してみると、本物の壺嘴と壺把は自然なリズムで対称性を保ち、模倣品はどこかぎこちなく、不自然に見える場合が多いのです。

このような紫砂壺神韻の鑑賞こそが、専門知識がなくてもできる有効な年代判別法なのです。

各時代の壺型の特徴まとめ

茶壺の形状や装飾には、それぞれの時代特有の「時代印」が存在します。以下は主要時代における代表的な壺の特徴です:

明代紫砂壺(1368~1644年)

- 方形、円形、筋囊(きんのう)式が主流

- 線がシンプルで、全体的に大きめ

- 重厚で素朴な印象

- 装飾は控えめで、庶民的な趣

清代初期紫砂壺(1644~1735年)

- 宮廷用の精巧な壺が登場

- 自然形や幾何学形が主流

- 民間用は小型、短い壺嘴、小さな取っ手

- 造形は緻密で、バランスが極めて良い

清末・民国初期紫砂壺(1850~1949年)

- 壺の種類・装飾が多様化

- 古典名作の模倣が主流

- 創造性よりも形式重視

- 装飾性は高まるが、実用性はやや低下

これらの特徴も、等辺三角形の法則を活用することで、より視覚的に理解しやすくなります。まるで茶湯の味わいに層があるように、壺の年代にも層があり、それを読み解く楽しみが生まれます。

款識を超えて:形と神の見極め

多くの人は壺底に刻まれた款識(署名)から年代を推測しますが、款識は模倣可能である一方、神韻は真似できません。

等辺三角形の法則は、私たちの視線を壺そのものの形、そしてその背後にある気韻に向けさせてくれます。これは、より信頼性のある鑑定手法といえるでしょう。

博物館収蔵品が語るもの

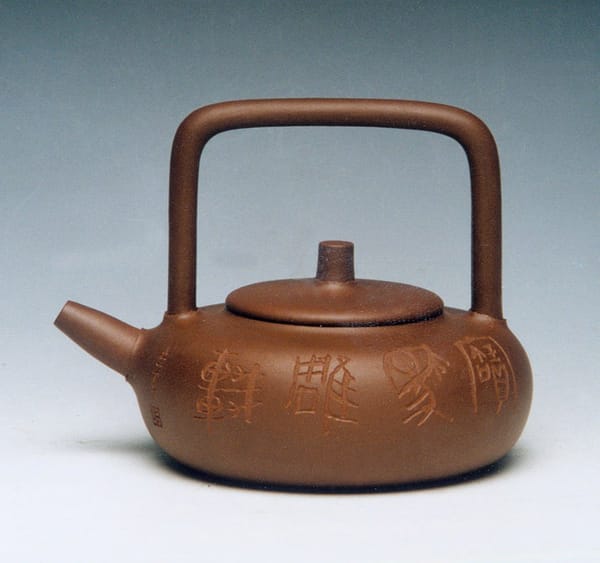

南京博物院が所蔵する「大彬款天香閣砂提梁壺」は、素晴らしい例です。一部の専門家によって「明末の高手による模倣品」とされていますが、重心設計や提梁の美しさは高い評価を受けています。

「底部が大きく、安定感があり、肩の下から滑らかに丸みを帯びることで重心が下がり、壺全体に安定感と落ち着きが生まれている。高く弧を描いた提梁は、まるで波の上にかかる虹のようで、壺の上部に開放感をもたらしている。」

このような紫砂壺神韻鑑賞の視点こそ、私たちが学ぶべき美意識です。たとえ作者が「大彬」本人でなかったとしても、その壺が示す造形美と構造の妙こそが真の価値なのです。

等辺三角形の法則を活用するコツ

茶壺の世界に初めて触れる方にとって、等辺三角形の法則はシンプルで実用的な入門ツールになります。

初心者が始めるためのポイント

- 標準的な壺を観察する:博物館や専門書に掲載された高画質写真を参考にする

- 実際に測ってみる:透明な紙などを使って壺の上に三角形を描いてみる

- 複数の壺を比較する:異なる時代や作家の壺で比較観察

- 壺嘴と壺把のバランスに注目:これが最大の判断基準

- 目を養う:たくさん見て、比較し、目利きの感覚を磨く

経験を積めば、等辺三角形の法則はただのスタート地点に過ぎないことに気づくでしょう。模倣品鑑定の真髄は、実践の中で培われる「壺感」です——一目でその壺の時代や作風を直感的に感じ取れる感性のことです。

形から神へ:茶壺鑑賞の旅

形を超える鑑賞の芸術

中国の美学者・宗白華(そうはくか)は芸術鑑賞について次のように述べています:

「形を離れてこそ真に似る。形を捨て、影を愛する。影は虚でありながら、生命の神韻を伝え、模倣しがたい真実を表す。」

まさに、等辺三角形の法則は、形から神へと至る橋渡しです。この法則を使えば、古の工芸品である茶壺の魂に近づくことができます。

初心者でもベテランでも、この手法を使えば、茶壺という芸術作品に対する理解が一段と深まります。

実践して初めて見える真実

次に茶壺を手に取るとき、ぜひこの「等辺三角形の法則」を試してみてください。あなたが思っている以上に、茶壺の世界は豊かで奥深いものです。そして、その年代を知る以上に、茶壺と向き合う楽しみがあるのです。

骨董茶壺の見分け方をマスターし、紫砂壺神韻鑑賞の視点を取り入れれば、もはや鑑賞は専門家だけのものではなく、誰もが味わえる楽しみとなるでしょう。

香り立つお茶とともに、壺の神韻をゆっくりと味わってみませんか?

本当に良い壺とは、単なる骨董ではなく、あなたの茶席を共にする「古き良き友」なのです。