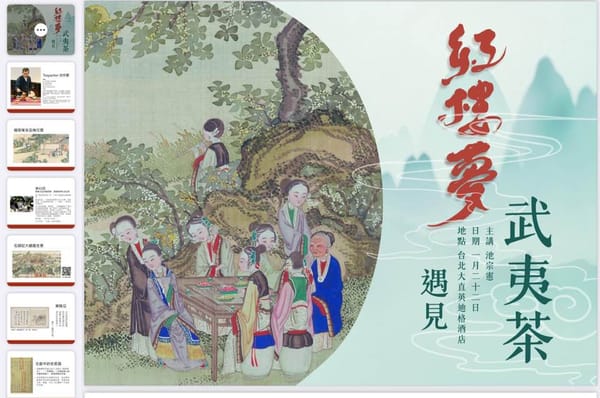

故宮百周年の記念祭では、一連の文化展示が開催され、その中でも**「紅楼夢と武夷岩茶」のマスタークラスは、文学・歴史・茶文化を融合させた深い探求の場となっています。本講座では、茶文化の専門家である池宗憲**先生を招き、『紅楼夢』における茶文化の系譜を専門的視点で解析し、武夷岩茶の歴史的背景と結びつけながら、参加者が実際の展示と茶学体験を通じて、より包括的な文化理解を深められる機会を提供します。

紅楼夢と清代茶文化の交差

『紅楼夢』は清代の紅学の代表作であり、賈府の貴族生活を描くだけでなく、当時の茶文化を精緻に記録しています。作者の曹雪芹は四代にわたり官職に就いた名家の出身であり、一族は江南織造の職にありました。裕福な環境で育った彼は、清代貴族の日常の雅趣を目の当たりにしてきました。

今回の故宮展では、小説に描かれた茶器や生活道具の再現に加え、康熙帝と曹雪芹の祖父との書簡も展示され、観覧者に詳細な歴史的背景を提示します。池宗憲先生の解説を通じて、展示品は単なる静態の展示物ではなく、歴史の一部として息づくものとなり、清代の茶文化がより鮮明に浮かび上がります。

『紅楼夢』に登場する茶と「老君眉」

『紅楼夢』の第41回「劉姥姥醉臥怡紅院」では、妙玉が賈母に茶を供する場面が描かれています。その際、賈母は「六安茶は飲まない」と明言し、妙玉は特別に「老君眉」を用意しました。この描写は、老君眉が当時の高級茶として認識されていたことを示しており、本講座の重要なテーマの一つとなっています。

池宗憲先生は史料分析と試飲体験を通じて、老君眉の歴史的背景を解説します。清代の『閩産録異』によると、老君眉は福建省光沢県烏君山が原産であり、後に武夷岩茶の一部へと発展しました。その半発酵製法により、濃厚な岩骨花香と深い紅色の茶湯が特徴であり、『紅楼夢』に描かれた茶の性質とも合致します。

さらに、**『武夷茶経』**などの文献をもとに、老君眉の発展史や武夷山の九龍窠、天心永楽禅寺との関連についても解説し、参加者が歴史と文学の両面からこの茶の価値を理解できるようにします。

武夷岩茶の歴史と製法

武夷岩茶は中国烏龍茶の代表格であり、その中心産地「三坑両澗」は特異な地理環境により、独特の風味を持つ茶葉を育んでいます。本講座では、故宮展示の内容を発展させ、武夷茶の歴史的背景と製造技術を深掘りします。

歴史の変遷

『閩産録異』や清代の茶学文献によると、武夷茶は明清時代にはすでに貢茶として献上され、文人たちの間でも高く評価されていました。例えば、袁枚は『随園食単』で「武夷茶の清らかな香りは鼻を突き、舌に甘みを残す」と記しており、その文化的影響力がうかがえます。

名叢の解説

池宗憲先生は、武夷茶の四大名叢である大紅袍・鉄羅漢・白鶏冠・水金亀について詳細に解説し、それぞれの香りや味わいの特徴を説明します。さらに、武夷茶の等級制度や選び方のポイントについても紹介し、参加者が岩茶市場をより理解できるようにします。

製茶技術

武夷岩茶の製法は独特で、他の烏龍茶とは異なる深発酵・重焙煎を特徴としています。この工程により、茶葉は濃厚でまろやかな味わいを持つようになります。本講座では、伝統的な岩茶の焙煎技術に焦点を当て、茶湯の風味に及ぼす影響についても考察します。

茶器の選択と文化的意義

茶器は単なる道具ではなく、茶の風味を左右する重要な要素です。本講座では、茶葉だけでなく、茶器がもたらす影響についても掘り下げます。

- 宜興紫砂壺:紫砂壺の特有の透気性により、岩茶の味わいを引き立てる。異なる陶土の紫砂壺を用いた試飲比較を実施。

- 徳化白磁:透光性のある薄い磁器は香りを際立たせる。「中国白」とも称される徳化白磁を用いた試飲体験。

- 銀壺での湯沸かし:明治時代の銀壺は湯の甘みを引き出すとされる。材質ごとの水質変化を比較。

これらの実験を通じて、静的な展示物としての茶器ではなく、実際の使用感と文化的価値を体験していただきます。

文学・歴史・茶文化の融合

本講座「紅楼夢と武夷岩茶」では、文学を入口として、茶学・歴史・器物の研究を融合させています。故宮の展示と試飲体験を通じて、参加者は『紅楼夢』の茶文化をより深く理解することができます。

妙玉が供した茶の逸話から、武夷岩茶の歴史的発展、さらには茶器の影響まで、講座は一貫した文化的流れを構築しています。池宗憲先生の専門的な解説により、清代の茶文化は単なる歴史の記録ではなく、実際に体験できる文化の旅となります。この講座を通じて、文学と茶文化の交差する魅力を存分にご堪能ください。