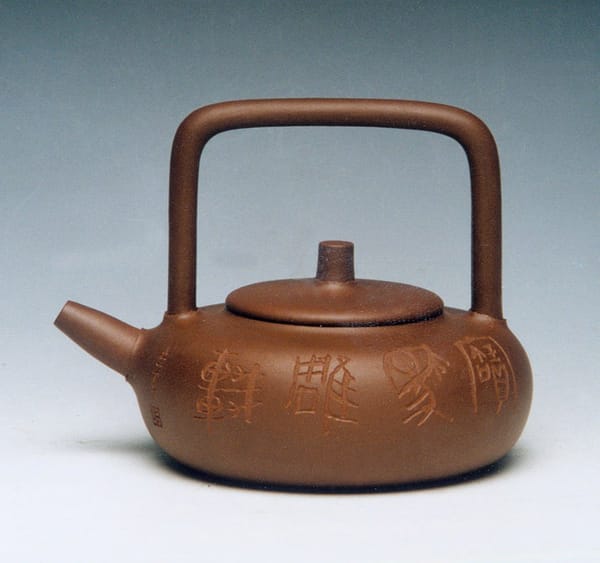

あの朝、陽の光が斜めに窓から差し込み、手にした紫砂壺(しさこ)を見つめながら、初めて茶壺に出会ったあの日のことを思い出していました。あの頃の私は、ただその美しい外見に惹かれていただけで、壺の背後にある深い知識にはまだ気づいていませんでした。今では、お湯を沸かし、茶葉を目覚めさせ、茶を淹れ、味わうたびに、それぞれの壺が秘めている物語が心に響きます。

茶壺の世界に初めて触れる方も、すでに何壺かをお持ちの方も——この文章を通じて、鑑壺の旅を共に歩みましょう。まずは、最も基本でありながらも、最も重要な要素から始めます。それは、壺の「形」と「容量」です。

丸壺と角壺の秘密:「天円地方」の哲学から

単なる形ではなく、壺には天地の哲理が宿る

壺の形には、中国伝統哲学の深い思想が込められています。丸い壺、角ばった壺——なぜそうした形があるのか、考えたことはありますか?それは偶然ではなく、中国古代の「天円地方(てんえんちほう)」という哲学観の表れです。丸は天を、角は地を象徴します。丸壺は天のように円満で調和を感じさせ、角壺は大地のように安定感と重厚感を醸し出します。

形の違いが、茶の味わいにも影響する

壺の形は、単なる美的要素にとどまりません。それぞれの形状が、お茶の風味や抽出の仕方に微妙な影響を与えるのです。たとえば、丸みを帯びた「西施壺(せいしこ)」は、茶湯が内部でよく循環する設計になっており、烏龍茶に最適です。一方、端正な「四方壺(しほうこ)」は、内部構造の特徴により、紅茶やプーアル茶など特定のお茶と相性が良いとされています。

では、壺の造形からもう一つの重要な要素——「容量」について見ていきましょう。

壺の容量を知る:「六杯壺」から学ぶ

容量は、茶の体験に大きく関わる

壺選びにおいて、容量は非常に重要な判断基準です。よく耳にする「六杯朱泥壺(ろっぱいしゅでいこ)」という言葉は、単に何杯分のお茶を淹れられるかを指すだけでなく、茶葉の量・茶の濃さ・飲む人数とのバランスに関する知恵が込められています。

小壺か大壺か:一人用と共有用の選択

壺の容量は、茶葉の展開度や茶湯の濃度に直結します。たとえば、一人でゆったりと茶を楽しむには100ml前後の小壺が最適。一方で、友人や家族と共有する場合は400ml以上の大壺が便利です。「六杯」という表現は、単なる量的な目安ではなく、茶人たちが培ってきた経験則なのです。

お茶に合った壺の容量を選ぶには?

お茶の種類と壺の容量の相性はとても大切です。たとえば、香り高い「鉄観音(てっかんのん)」を淹れるとき、大きすぎる壺では香りが逃げ、小さすぎると茶葉が十分に広がりません。適度な容量の壺を選ぶことで、香りと味わいのバランスが取れた理想的な一杯が生まれます。

実用面を超えて、壺がもたらす「感情的な体験」にも目を向けてみましょう。

壺の呼吸を感じる:形から心へのつながり

壺にも感情がある?生きたような存在感

壺の魅力は、単なる器ではなく「感情を映すもの」である点にあります。名匠の四十年を超える技術、そして紫砂という素材が長い年月をかけて醸成された味わいが、一つの壺に凝縮されています。目を凝らして見ると、その表情の中に、どこか「生きている」ような躍動を感じられるでしょう。

壺嘴・壺把に宿る壺の個性

本物の壺は、どの部位も意味を持ち、個性を放ちます。壺嘴(注ぎ口)は、茶湯を出す速度やリズムによって、急かしさや優雅さを演出します。壺把(持ち手)は、手に持ったときのフィット感や安定感が重要です。それぞれの細部が調和し、ひとつの「個性」として私たちに語りかけてくるのです。

では、壺が持つ芸術性と実用性の融合を、さらに深く探っていきましょう。

壺が「語りかけてくる」瞬間:形と精神が融合する芸術

「形神迫肖」とは?壺に宿る魂を感じる

壺を鑑賞する際に重要なのが「形神迫肖(けいしんはくしょう)」という概念です。これは単に外見が整っているだけでなく、内面に宿る精神性まで表現されているかどうかを意味します。

たとえば、宜興(ぎこう)の花貨壺(かかこ)に見られる「梅の枝」の装飾は、ただの模様ではなく、梅の姿・気品・季節感を深く観察し、それを壺の中に昇華させたものです。壺の表面から、まるで梅の香りが漂ってくるかのような感覚さえ覚えることでしょう。

魂ある壺と、大量生産品の違いとは?

本当に優れた壺は、人の心を動かします。それは、見る人の心に語りかけ、余韻を残す力を持つからです。一方で、ただ市場の需要に応じて作られた大量生産の壺は、見た目が似ていてもどこか無機質で、感動を呼び起こす力に欠けます。

壺の芸術性に触れたあとは、壺の構造そのものに目を向けてみましょう。

精巧な構造の探求:モジュール構成の美

同じように見えて、なぜ感覚が異なるのか?

壺は、精密な構成美から成り立っています。似たような形状の壺でも、手にしたときや使ったときの感覚が大きく異なることがあります。その理由の一つが、「モジュール体制」にあります。これは、壺嘴、壺紐(つまみ)、壺把など、各部位の組み合わせが織りなす構造美です。

中国古来から続くモジュール設計の智慧

ドイツの学者レーデルホー(Rode-Ho)も指摘したように、中国の芸術には古くからモジュール化された構造が存在しています。同じパーツを用いても、組み合わせ次第で無限の変化が生まれます。

茶壺も同様で、たとえば同じ蓋でも、壺紐の高さを変えるだけで、全体の印象は大きく異なります。壺把のカーブ一つとっても、使い勝手や視覚的な印象が変わるのです。

丸形と平形の掇球壺、その繊細な違い

「掇球壺(だっきゅうこ)」には、丸形と平形の2種類があります。蓋の直径は同じでも、丸形は壺紐がやや高く、平形は低く設計されているのが一般的です。こうしたわずかな違いが、視覚的な美しさや持ちやすさに大きく影響します。

続いて、鑑壺の学びをどう始めるか、段階的なプロセスを紹介しましょう。

鑑壺を学ぶ:基礎から深奥へ

初級:壺の形・容量・種類を見極める

鑑壺の第一歩は、形状、容量、そして基本的な種類の見分け方を学ぶことです。最初は、自分の手元にある壺の名前と特徴を調べ、その設計の意味や背景に思いを巡らせましょう。書籍や信頼できるサイトで「西施壺」「思亭壺」「石瓢壺」などを検索し、それぞれの違いや用途を理解することが大切です。

中級:壺嘴・壺把・壺蓋の構造を見る

形を覚えたら、次は構造を詳しく観察します。壺嘴(注ぎ口)の長さや角度、壺把(持ち手)の位置、壺蓋の密閉度など、細部がどのように設計されているかを見ましょう。茶湯の流れやすさや注ぐときの安定感など、実際に使ってみると多くの発見があります。

上級:神韻を感じ、作者の精神を読み取る

最後に、壺から感じられる「神韻(しんいん)」を理解すること。これは壺の内側に宿る精神性、美的な気韻とも言えます。壺が放つ雰囲気、姿勢、たたずまいから、作者の思想や技術、時代背景までも読み取る力が必要です。ここまで来れば、壺は単なる道具ではなく、心を通わせる「同伴者(パートナー)」となるでしょう。

まとめ:壺は、茶を超えて人生を映す

茶壺の形や容量について学ぶことは、ただ茶を淹れるための技術を学ぶことではありません。それは、自分自身の趣味、感性、哲学を育てていく旅でもあります。ある日、一つの壺が語りかけてきます——「私を選んだのは偶然ではない」と。

あなたが手にする壺が、あなたの茶生活をより豊かにし、ひいては人生そのものに深みを与えてくれることを願っています。